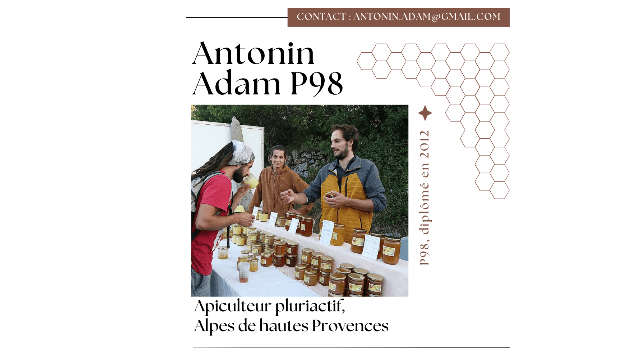

Le réseau paysan est une initiative qui regroupe des ancien.ne.s et des élèves de l'ISTOM autours de l'agriculture paysanne, en organisant des rencontres, des visites de ferme et des interventions pédagogiques au sein de l'école. Découvrez ici une série de portraits d'ancien.ne.s réalisés par des élèves de 5ème année de l'ISTOM.

Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de ta ferme ?

C’est une reprise d’exploitation familiale, mes parents faisaient ça depuis 1986, ils.elles sont parti.es à la retraite en 2021, et j’ai repris la suite, après avoir fait une saison ensemble. J’ai toujours eu en tête l’idée de reprendre la ferme de mes parents, et 2021 a été le moment. J’arrivai à la fin d’autres projets, le Covid est arrivé, et avec lui le souhait de mes parents de partir à la retraite. Nous devions donc prendre leur suite ou l’exploitation serait vendue. Je reprends avec l’idée qu’on s’installe ensemble avec mon frère, et on reprend tel quel, c’est à dire avec 250 ruches, qui transhument dans le Var et les Bouches du Rhône. L’ensemble de la production est en bio, ce qui ne pose pas trop de problème, car les sites où sont disposées les colonies sont assez peu anthropisés ; en dehors des plateaux de production de lavande, qui nécessitent une dérogation.

Nous nous occupons des reproductions, achetant parfois quelques cellules royales lorsque c’est nécessaire. Nous laissons vivre nos reines leur temps de vie, sans mettre trop de pression. L’ensemble donne un cheptel de colonies assez hétérogène. Nous fonctionnons en petites unités, avec des ruchers de 30 à 35 ruches. Cette répartition est due à plusieurs facteurs. Premièrement sur le plan pratique, nous avons un petit camion qui ne nous permet guère de transporter plus de colonies à la fois. Deuxièmement cette petite taille de rucher permet d’éviter d’imposer une trop forte pression sur un écosystème et donc de mieux respecter l’équilibre du milieu. On part du souhait de ne pas saturer les milieux, et de n’être en concurrence ni avec les autres pollinisateurs, ni avec les autres apiculteur.rices. Enfin, les ruchers n’étant pas tous disposés au même endroit, nous pouvons diversifier notre production, et ainsi améliorer la résilience de notre exploitation.

Au mois d'avril si tout se passe bien, on peut récolter du miel de romarin et de garrigue. Les ruches transhument à la montagne au printemps, où on fait une récolte de miel de montagne, et enfin en été sur les plateaux de Valensole et d’Albion pour la récolte de miel de lavande. Il y a également deux ruchers qui ont un itinéraire différent : l’un reste en montagne toute la saison et l’autre, de la moyenne montagne, va en haute montagne pour redescendre en fin de saison sur la lavande.

Nous réalisons toute la transformation sur place. Nous habitons à côté de la miellerie, ce qui a ses avantages pratiques, mais donne l’impression de ne jamais débaucher. La production tourne autour de 4 tonnes avec des grosses irrégularités selon les années. On vend environ 80 % de notre production en vente directe, surtout sur les mois de juillet et août sur les marchés, car la région est très touristique. Les 20 % restants sont vendus dans des magasins de producteur.rices et une Biocoop à côté.

Quel a été ton parcours après l’ISTOM ?

Le parcours après commence pendant : j’ai réalisé deux stages sur l’apiculture, le premier en 3ème année à Madagascar, et le deuxième en 5ème année au Maroc avec l’IRD. Ce second stage était centré sur la perception du changement climatique par les apiculteur.rices, en partant du principe que les personnes ont un regard particulier sur l’environnement qui les entoure.

J’ai ensuite travaillé un an de plus pour l’IRD sur ce projet de recherche, en étendant la zone d’étude à la Tunisie et la Corse ; avant de commencer une thèse qui m’a occupé pendant 5 ans, toujours au Maroc, abordant la modernisation de l’apiculture, et ce qu’elle change dans le rapport des apiculteur.rices à leur environnement. On a tendance à oublier que l’apiculture a subi la même modernisation que l’agriculture, et que l’une ne va pas sans l’autre. L’enjeu était aussi de dire que l’apiculture est une forme d’agriculture comme les autres, et qu’il faut davantage la considérer pour pouvoir aller vers des formes d’apiculture plus respectueuses de l’environnement.

A la suite de ça, j’ai travaillé chez Arbre et Paysage 32 (Association d’agroforesterie dans le Gers) sur comment favoriser l’agroforesterie en ajoutant la partie apiculture dans des paysages de grandes cultures. Mais la gestion de projet à distance, alors que j’étais basé à Lyon, n’était pas faite pour moi, surtout pendant le Covid. Je suis donc revenu sur la ferme de mes parents faire une saison pendant, et je ne suis jamais reparti. Je n’ai jamais été très loin de l’apiculture et ça a toujours été un plaisir d’y travailler, c’est un beau moyen de rencontrer des gens, d’échanger.

Comment s’est passée ton installation ? Quelles difficultés as-tu rencontrées ?

Ce qui freine, c’est le côté administratif, mais on est quand même bien formé à ça. Sinon, l’installation sur une ferme dans laquelle on a grandi est facile par rapport au fait de tout construire de A à Z. Ne pas avoir à reconstruire le réseau de vente, les emplacements, le cheptel, refaire les démarches, acheter le matériel était très avantageux. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle j’ai choisi de m’installer au moment du départ à la retraite de mes parents. Je n’ai pas eu de prêt à faire à la banque pour racheter la ferme. Nous nous sommes arrangés avec nos parents pour faire une reconnaissance de dette, via laquelle nous leur remboursons progressivement la transmission de la ferme.

De plus, nous reprenions l’exploitation à 2, ce qui était plus rassurant et sécurisant. La passation s’est bien déroulée, avec nos parents qui ont réussi à lâcher prise sur leur ferme, ce qui n’est pas donné à tout le monde dans le cadre d’une reprise familiale. Nous sommes maintenant autonomes sur la ferme, tout en gardant le lien, en leur demandant parfois un coup de main, pour une transhumance ou une récolte.

Qu’est-ce qui t’a motivé à devenir apiculteur ?

En plus de construire quelque chose qui fait sens à mes yeux, il y a le fait de gagner sa vie tout en faisant d’autres choses à côté. Le fait d’être dans l’action me manquait. La pratique me donne d’autant plus de légitimité à en parler dans les cours ou les écrits que je continue de faire. Je suis apiculteur et j’écris sur ce métier là. Avoir cette double casquette est à la fois très stimulant et difficile à porter. L’apiculture est beaucoup moins astreignante que d’autres types d’élevages, et nous permet gagner notre vie, tout en conservant du temps à côté pour d’autres activités qui nous tiennent à cœur. Dans mon cas, cela peut être de la recherche, de l’enseignement, du militantisme agricole, des projets de collecte de graines, d’investissement dans un café associatif, d’inscription dans des projets locaux, etc. C’est aussi ce qui a pu nous manquer avec ma compagne en vivant au Maroc. Nous n’étions pas sûr.es d’avoir cette légitimité à y construire des choses sur le long terme.

Qu’est-ce que l’ISTOM t’a apporté pour cette activité d’apiculture ? Qu’est-ce qui a pu te manquer dans cette formation ?

En plus de mes expériences personnelles de stages en apiculture, en sortant de l’ISTOM, on a un bagage technique qui aide pas mal pour tout le côté administratif, logique économique et gestion d’une exploitation agricole. Par exemple, j’arrive à monter des dossiers administratifs ou budgétiser un projet assez facilement. J’ai ainsi pu réaliser seul le business plan pour l’installation et calculer les SIG et autres indicateurs utiles pour s’installer sereinement. Ça permet également de comprendre le fonctionnement des projets de développement dans d’autres parties du monde. L’agriculture européenne, qui reçoit beaucoup de subventions, est sur les mêmes types de rapports aux financements.

Les expériences dans les Suds nous permettent de savoir sur quoi se base notre lutte sociale et nos engagements militants. C’est en se posant la question du sens d’aller travailler aux Suds, qu’on se dit que c’est d’abord en France qu’on veut changer les choses. C’est savoir que ce qui fait sens pour moi, c’est plutôt ici. C’est ce que je trouve censé avec la Confédération paysanne : défendre des intérêts mondiaux au-delà de ses propres intérêts. Ça permet de voir plus loin que le bout de sa parcelle.

Ce qui a pu me manquer à l’ISTOM, ce sont des compétences en sciences sociales, notamment pour savoir animer des collectifs et des discussions, conduire des entretiens, des outils plus tournés vers l’autre, comme la Communication Non Violente (CNV) par exemple.

La dimension artistique est aussi assez légère dans les écoles d’ingénieur.es, arriver à imaginer et créer sur d’autres aspects que de la technique et de l’économie, c’est difficile. Autrement, faire pleins de petites choses peut être déstabilisant au début, mais ça permet quand même d’avoir une belle boite à outils. Ça donne certes l’impression de ne rien savoir, mais ce n’est peut-être pas plus mal, plutôt que de penser tout savoir. Certains outils qu’on nous présente mériteraient d’avoir un peu plus de critiques, comme le système agraire par exemple, ce n’est pas la seule façon d’appréhender les réalités que l’on croise.

Quels conseils donnerais tu aux istomien.nes tenté.es par l’installation ?

Je leur conseillerai d’aller voir de la diversité, l’expérience est forcément bonne à prendre. Le wwoofing est super pour ça aujourd’hui, ça permet de tester différentes choses et d’échanger avec des agriculteur.rices.

Aller voir des collectifs aussi, c’est intéressant pour rencontrer rapidement pas mal de professionnel.les d’activités agricoles différentes. Il existe pleins de structures pour accompagner les personnes qui souhaitent s’installer (CIVAM, ADDEAR, CIAP, etc). Ça peut être très intéressant de se rapprocher de ces organisations pour se renseigner sur l’installation. On a aussi accès à pleins de formations agricoles sur le site Vivea, ou même via son CPF si on a bossé un peu avant. Il faut aussi être conscient que s’installer, c’est s’engager sur le temps long. Il faut donc s’assurer avant que ce soit un mode de vie compatible avec nos souhaits.

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés